本文为“重写的现代:美西建筑”学术领队徐千禾撰写的旅行前言。

“然而,如果传统、传承的唯一形式仅是盲从或怯懦地墨守前代成功的方法,那‘传统’断然早已失传。这样天真的潮流迷失在时代沙河里的情况屡见不鲜,新颖总是比重复要好。传统是一件具备更为广泛意义的事情,它不是固守就能得到传承的,你必须得付出巨大的努力......”[1]

——T.S.艾略特

好莱坞、硅谷、嬉皮士、牛仔、拉斯维加斯的赌场、一望无际的沙漠、被风沙侵蚀的山体及昏黄的落日、一匹马及骑坐在马背上的人,或是一辆奔驰着的皮卡穿过寂静的小镇、广袤无垠的城市奔向无尽的远方……提起美国西部,脑袋里闪现出来的形象多少都带点“离经叛道”、一骑绝尘的味道。

无数的电影作品已经将美国西部特有的自然条件和城市肌理深深地烙印在我们脑海里。而谈到建筑,美国西部也不似东部,始终无法概括为一个明确的形象。在这片土地上发生的一切,就像是在一张可重复书写的羊皮纸上不停描画,被抹去的依旧留下了可辨读的痕迹。

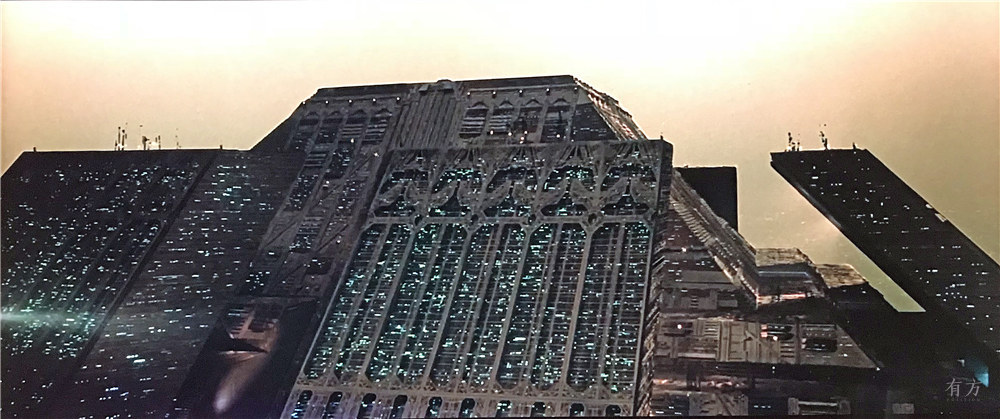

一万多年前,这片辽阔的土地上曾孕育出多个古老的文明,玛雅、托尔科特和阿兹特克等,在前哥伦布时期,这里已经有着丰富的宗教和农业文化。玛雅建筑的烤砖构造和灰墁(stucoo)的强烈视觉特征所隐藏的神秘感,经常被运用在电影视觉艺术中。《银翼杀手》(Blade Runner)中泰勒公司的总部,外形就像是一个放大的玛雅金字塔,耸立在2019年阴雨绵绵的洛杉矶,为复制人最终“弑父”的场景增添了一层宗教的隐喻。

在15世纪欧洲各帝国的扩张时期,这片土地因为特殊的地理位置成为欧洲在美洲殖民的一个跳板,西班牙人300年(1521-1821年)的殖民统治带入了欧洲文明,融合了当地印第安(Paleo-Indian)文化和基督宗教特色的建筑在这里发展起来。在西班牙殖民的大部分时间里,艺术和建筑的主导形式是巴洛克,整个西岸文化所呈现出来的始终是带着强烈自我特色、不同文明交织的结果。1848年,独立72年后的美国战胜了墨西哥,取得了北美西部和西南部的大片土地,而后一直到今天的170年间,美国西岸的移民人数逐渐超过东海岸,文化却相对更加年轻。人口构成是西岸与美国其他地区的文化差异的基础。

19世纪中期兴起于英国的艺术与工艺运动(Arts and Crafts)刺激了当时美国西岸的建筑发展,这场发生在英国的文化运动风潮除了视觉风格之外,也给美国带来了其在英国所强调的改革哲学。但不同的是,美国的艺术与工艺运动在美西这片土地上呈现出的是更具创意的简约形式。艺术与工艺运动传到美国时,恰逢带着过度装饰美学的维多利亚风格的衰落,这股风潮开始迅速地在美西的中产阶级中流行起来。不同于当时的欧洲,在这片没有太多历史束缚的土地上可以看到建筑师们更为大胆的尝试。完成于1908年的盖博住宅(Gamble House)就是一件美国艺术和工艺运动时期的杰作,在这栋三层楼的木构住宅里,建筑师格林兄弟(Greene and Greene)做了许多大胆的尝试。这栋住宅的空间构成不似同时期赖特的草原住宅那般激进,格林兄弟思考得更多的是如何合宜地使用自然材料,让居住空间和当地的自然环境能更好结合。因这一个出发点的影响从而产生的对建筑构造技术上的组合和形式表达的关注,正是西岸建筑的一大特色。

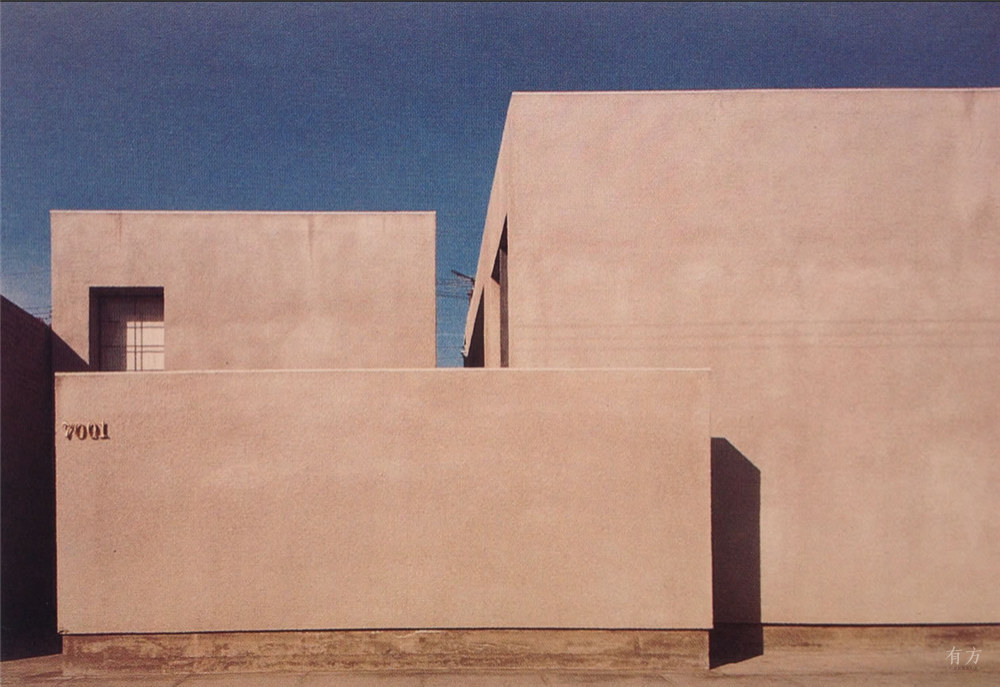

曾在沙利文事务所里与赖特共事过的建筑师欧文·吉尔(Irving Gill)于1914年设计的道奇住宅(Dodge House)也是一件同时期的作品。吉尔在这栋拥有16个房间的住宅中使用了多种新技术,其中包括厨房水槽的垃圾处理、置于车库内的自动洗车装置、中央真空除尘系统等,最重要的是这一栋钢筋混凝土建筑的外墙采用了立墙平浇法(Aiken System),这是一种将建筑外墙在工地地面水平灌制后再拉起直立的预制构造方式。在整个平滑白色灰墁的外墙上除了葡萄藤外不带有一点多余的装饰。不同于当时其它西岸建筑师在艺术与工艺运动影响下热衷于对新风格的追寻,吉尔更多在尝试大胆使用建筑新技术以及更为简练的建筑表达形式。

20世纪初期,西岸建筑师除了思考建筑与自然环境的融合以及对新技术的大胆尝试外,对于建筑的地域文化也有着多样的探索,从历史中寻找切入点是这段时期的重要特征。

美国第一位在巴黎国立美院(École nationale supérieure des Beaux-Arts)学习建筑的女性建筑师朱莉娅·摩根(Julia Morgan)[2] 选择了一条融合欧洲古典以及西班牙殖民风格的折衷路线,她在加州完成了超过700件作品,对当时旧金山湾区以及周边区域的建筑有着极大影响。

赖特于1922年完成了他在美西的第一件作品蜀葵之家(Hollyhock House),这一组面对矗立在山头的好莱坞标志的建筑群,完全不同于他在芝加哥完成的大批草原住宅,这栋住宅带着另一层属于地方的历史意味,浓烈的玛雅复兴气息是它的最大特色。这一时期赖特在西岸的作品除了延续了他所着迷的玛雅复兴风格外,在几件位于洛杉矶的住宅中,他也开始尝试使用钢筋混凝土结构以及带有花纹图案的混凝土砌块墙身,并将钢筋置于墙体夹层的外墙构造中。其中包括曾出现在多部科幻电影中的恩尼斯宅(Ennis House)。面对“为什么用混凝土砌块?”的疑问, 赖特的回答是:“这是建筑界最便宜(也是最丑陋)的东西,它主要用在建筑排水沟或模仿岩面石…...为什么不看看那个排水沟的老鼠可以做些什么呢?”[3]

回望美国西岸建筑早期的发展,赖特和摩根在这片自由年轻的土地上所做的带有“异国风情”的尝试和转化,是一种对在地历史文脉的挖掘,而格林兄弟和吉尔则是更为本质的尝试。这样的思考非常不同于当时东岸大部分建筑师对于欧洲文化的直接移植,也为后来美西建筑相对自由的发展模式埋下了伏笔。

协助赖特完成蜀葵之家的鲁道夫·辛德勒(Rudolph Schindler)在离开东塔里埃森后开始在洛杉矶执业,这位曾受教于欧洲早期现代主义建筑师奥托·瓦格纳(Otto Wagner)和阿道夫·路斯(Adolf Loos)的年轻建筑师,对美国有着无限的憧憬。在他早期的作品中可以明显地看到来自赖特的影响,同时也能察觉出早期现代主义对于建筑意义的探索和思考。辛德勒愿意在作品中尝试不同的新技术,譬如立墙平浇法的使用以及自行开发出的辛德勒框架等,他意在使其作品的建筑形态更为轻薄,室内空间与外部自然环境的交流更为多样。他的这些尝试和赖特的混凝土砌块砖一样,是建造技术的创新结合了建筑形式的发展,这种特质始终贯穿于美西建筑的发展进程中。

1932年纽约现代艺术馆的“现代建筑:国际展览”预示了现代主义建筑往后的发展方向,在策展人菲利普·约翰逊(Philip Johnson)和亨利-罗素·希区柯克(Henry-Rusell Hitchcock)的名单上,66件主要参展作品中只有7件作品来自美国的建筑师。对于这个国际性的展览,赖特的态度是抵制的,尽管最后他在丹佛的一件未建成的梅沙住宅(Project for House on the Mesa, Denver, Colorado)仍旧现身于展场,这件作品松散的体量形态却和其它来自欧陆建筑师的作品大不相同。它是整个展览中两件来自西岸的作品之一,所呈现出来的建筑特征却和另一件来自维也纳的美国建筑师理查德·诺伊特拉(Richard Neutra)位于洛杉矶的作品大相径庭。尽管诺伊特拉曾在东塔里埃森和赖特共事过,他的作品却被赖特冠以“廉价和薄弱”之名,赖特对诺伊特拉作品的批评,恰恰也点出了国际风格时期现代建筑的最大特征。当时辛德勒非常渴望参加这个展览,但是他被拒绝了,因为他作品中所呈现出来的带有特殊地域性的特质确实不同于策展人所选择的方向。

在展览目录中,艺术史学家MoMA馆长阿尔菲德·巴尔(Afred Barr)直指诺伊特拉是赖特之外美国第二位能够享誉国际的建筑师,这个赞誉不仅仅基于他在德国出版的两本关于美国建筑的著作[4],同时也来自他所设计的洛弗尔别墅(Lovell Health House,1927-1929)。这栋位于洛杉矶的钢骨结构住宅设计的成熟度远远超越了同时期欧陆建筑师的作品,不论是瓦尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius)、埃里克·门德尔松(Erich Mendelsohn)、路德维希·密斯·凡·德·罗(Ludwig Mies Van Der Rohe)或是勒·柯布西耶(Le Corbusier)[5]。

诺伊特拉和辛德勒都来自现在的维也纳科技大学,在维也纳期间都受教于提出“装饰是罪恶”的建筑师路斯。受到曾在美国居住三年的路斯的影响,诺伊特拉同样钦羡当时美国呈现出来的不同于欧洲大陆的能量和乐观。他在后来的实践过程中一直保持对新技术开放和包容的态度,不论是起源于芝加哥流行于全美的气球框架木结构或是钢骨框架,他都能大胆运用到自己的设计中。诺伊特拉继承了赖特“建筑空间需要主动应对自然”的看法,同时他也以发掘和满足客户真正的生活需求而闻名,无论项目规模大小,从不试图将自己的艺术视野强加于项目之上,他的作品就像是美国本土的赖特和欧洲现代主义的结合。“现代建筑:国际展览”这个展览对于现代主义的提炼,为其后续的发展提供了一个具体的可能性,但这也窄化了视野。现代主义随着一个又一个“英雄”的出现,逐步往前,但或许是由于一开始就游离在外,现代主义建筑在美国西岸的发展总是和“主流”若即若离。

“二战”后,南加州迅速成为现代主义建筑的试验场,战后大量的住房需求和当地特殊的城市肌理带来了多样开发的可能,大大加速了美西现代建筑和社会需求的结合。以洛杉矶为据点的《艺术与建筑》杂志(Arts and Architecture,1929-1967)在当时西岸的设计界扮演着非常重要的角色。约翰·恩特扎(John Entenza)接手主编工作五年后主导了影响巨大的“案例研究住宅”计划(Case Study Houses),以探寻战后建造实用、简便住宅的可能性。从1945到1966的21年间,先后完成了包括住宅和公寓在内的26个住宅项目。不同于东岸当时现代主义建筑持续抽象的表现路线,在这里更多的思考是建筑设计究竟该如何应对新的生活。辛德勒和诺伊特拉对空间的思索,为新的可能方向带来了绝对的刺激,同时也助长了美国整个设计产业的整合。当我们谈到所谓“世纪中期现代”(Mid-Century Modern)时,首先印入脑海的是带着大片玻璃、光亮洁净的空间和色彩缤纷家具的图像,这样如梦似幻的生活场景吸引了大量中产阶级,而建筑材料大规模的工业化生产和媒体的推波助澜,促使了这一浪潮快速进入到人们的日常生活之中。这种建筑成为个人化日用商品的趋势[6],完全超出了早期现代主义所设想的共享乌托邦。

曾经和埃罗·沙里宁(Eero Sarrinen)合作赢得1940年纽约现代艺术馆“家居装饰的有机设计”竞赛(Competition for Organic Design in Home Furnishings)的查尔斯·伊姆斯(Charles Eames),与他的夫人蕾·伊姆斯(Ray Eames)一起也参与到了“案例研究住宅”中,完成了作为自宅使用的8号住宅(CSH#8,Eames House)。在这个项目中伊姆斯夫妇刻意以花园作为间隔,将工作和居住功能分置在两个大小不同但外观近似的体量当中,整组建筑的结构是由市场上钢铁制造商型录中的现成产品搭建而成,由于战后物质短缺,在经过了三年漫长等待后,最后以少量的人力在四天内搭建完成。预制材料的大量使用,既符合了这个计划的主题,最终呈现的结果也传达出另外一层建筑上的意义。透明玻璃和彩色墙板组成了一个完全图案、构成化的立面,外露的钢材和看似随意的蒙德里安式组合颠覆了传统意义上建立在由门、窗洞和实墙间虚实对比关系所建构出的建筑立面。

对比于相邻地块上由伊姆斯和沙里宁共同设计的9号住宅(CSH#9,Entenza House),可以明显看出现代建筑发展中不同选择所带来的差异。在这栋为《艺术与建筑》主编恩特扎设计的住宅里,尽管同样使用了预制建材的构筑方式,但不同于8号住宅,包裹密实有着漂亮比例的立面所呈现出来的是典型的罗伯特·文丘里(Robert Venturi)笔下第二代现代主义建筑师对于建筑形式的思考,“把建筑当成了结构的装饰物”[7]。

持续了二十多年的“案例研究住宅”是美国西岸现代主义建筑的一场盛会,它拓展出了现代主义更为入世的一面,不似“英雄建筑”那般遥不可及,它深入到了普罗大众生活的每一个环节之中。1988年纽约现代艺术馆的展览“解构主义建筑”(Deconstructivist Architecture)是近代建筑史上一次令人意外的事件,在经过激烈的形式颠覆的后现代主义横扫美国20年后,菲利普·约翰逊和年轻的建筑理论家马克·威克利(Mark Wigly)共同策划了这个展览。这个带有双重意义的标题试图为当时“越轨”的建筑发展找寻一个外在合理的历史和理论基础,不同于30年代的“现代建筑:国际展览”中统一的国际风格,也不同于后现代主义建筑对传统形式的眷恋,这次的参展作品尽管立意和外在形式都截然不同,但骨子里都有摆脱历史的形式解放。

弗兰克·盖里(Frank Gehry)是七位参展建筑师中唯一一位来自西岸的建筑师,他带来的自宅作品代表着西岸建筑师们恣意的创作。盖里曾在两部电影的访谈中[9]谈到现代主义大师阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto)和路易·康(Louis Kahn)带给他的启发,但他也自陈其实周围的艺术家朋友给了他更大的影响,特别是雕塑家克拉斯·欧登伯格(Clase Oldenburg)和他的一系列放大的日常用品雕塑。从立体派、抽象表现主义到波普艺术和极限主义,现代建筑和现代艺术以及文化一直相互影响交融,而这种交融就体现在了盖里的作品中。

美国西岸加州的建筑发展始终和相邻的墨西哥有着紧密的互动,在巴拉甘(Luis Barragán)的佩德雷加尔庄园住宅作品中可以清楚看到来自诺伊特拉的影响[8],同时巴拉甘的作品中虚实交织的空间形态和布满灰墁、颜色跳跃的墙面等特色,也同样地存在于众多的美西建筑之中。还有来自墨西哥城的建筑师弗朗西斯科·阿蒂加斯(Francisco Artigas),不论是他在加州还是墨西哥的作品都带着明显的美西现代主义的痕迹。几个世纪以来,美国西岸和墨西哥在地理、文化和经济上的联系超越了现代政治边界,两地持续不断的互动带给了这片土地无尽的创意和活力。

70年代后的美西建筑是当代建筑发展的一个典型,貌似混乱的背后实际是对建筑究竟该如何诚实面对社会和生活的思考。“贝聿铭在66号公路是永远不会感到幸福的”[10],文丘里对现代主义建筑的无情讥讽呈现了文化因时代转变而发生的价值变迁,也道出了建筑师在美国社会发展中所需要面对的问题。

在美西这片土地上,永远不缺现代主义建筑“英雄”式的标志作品, 但美西现代主义建筑所蕴含的特殊的地域性、在自由创作氛围中展现出的多样性,都与多变的社会发展和普罗大众的生活需求紧密联系在一起,在美国西岸这个只有170年没有任何历史包袱的“羊皮纸”上,不停地描写着生活。

给美西的建筑贴上任何标签都是多余且没有意义的,它们永远超越了地理、时间和学派。

[1] T. S. Eliot,“Tradition and Individual Talent”, Selected Essays 1917-1932(Harcourt, Brace and Company, Inc., New York, 1932)

[2] 朱莉娅·摩根(1872-1957年)是加州第一位女性建筑师,她也是第一位美国建筑师协会金奖的女性得主(AIA Gold Medel,2014)

[3] Karen Cilento, “Frank Lloyd Wright's Textile Houses,” https://www.archdaily.com/77922/frank-lloyd-wrights-textile-houses, 2010

[4]《在美国如何盖房子?》(Wie Baut Amerika?,Julius Hofman, 1927)和《美国新的风格建筑》(Amerika: Die Stilbildung des neuen Bauens in den Vereiningten Staaten, Anton Schroll Verlag, 1930)

[5] Arthur Drexler,The Architecture of Richard Neutra (The Museum of Modern Arts, New York, 1984)19

[6] 而法国新右翼理论家纪堯姆·法耶(Guillaume Faye)也曾用“拟像”(simulacrum)和“非真实”(inauthentic)来定义这一片“非历史”的土地上的文化,“一个充满着不间断时尚节奏的漩涡”。

[7] Robert Venturi,“Summary”, Learning from Las Vegas (The MIT Press, 1973)163

[8] Keith Eggener, “Good Neighbors Make Glass House”, Found in Translation: Deign in California and Mexico 1915-1985(Prestel, 2017)262

[9] “My Architect”by Nathaniel Kahn和“Sketches of Frank Gehry”by Sydney Pollack

[10] 西起洛杉矶东至芝加哥的66号公路,又称美洲大街或母亲大道。Robert Venturi,“Billboards are Almost All Right”, Learning from Las Vegas (The MIT Press, 1973)6